Irene Frolic是一位犹太裔的加拿大玻璃艺术家,加拿大玻璃艺术协会的主席。她年过中旬,但却非常有活力。除了在玻璃艺术上的创作外,她还经常来我们学校讲学,亲自动手示范她拿手的制作小窍门,把她所了解的一切毫无保留地传授给世界各地的学生们。她的精神令我敬佩。

Irene(中)和她朋友在工作室示范

有关于Irene的具体介绍,我的学长已经整理出来一篇采访稿 :

Irene Frolic是一位犹太裔的加拿大玻璃艺术家,因为曾多次随丈夫旅居中国,她有个中文名字叫付爱伦。与其他的艺术家不同,付爱伦是从中年以后才开始进行艺术创作的,也正因为如此,她的作品充满了对人生的感悟,具有独特而鲜明的感性风格。日前,付爱伦应清华大学美术学院玻璃艺术工作室王建中教授的邀请来到中国进行艺术交流,本刊记者有幸与付爱伦就她的艺术创作等有关话题进行了访谈。

记者:首先对您来到中国讲学表示欢迎!能否简单介绍一下您的艺术历程?

付爱伦:谢谢!我并非一个常规状态下的艺术家,因为在40岁之前,我并没有开始自己的艺术生涯,甚至从未想过要成为一名艺术家。直到40岁那年的夏天,我参加了一个全日制的玻璃艺术工作室课程班,这是我20年以来第一次有了自己的时间。在此之前,我在社区学院做了20年的教师,抚养着3个孩子,并到中国等其它国家旅行过许多次。我曾参与了加拿大多伦多的社区学院里的一个帮助社会上的弱势群体的项目。我为这个项目工作了十年,然而却越来越觉得自己无能为力了,因为我发现自己生活在了固定的模式中。因此我决定离开这个项目并且重新回到艺术学校里,开始做我自己的作品。我决定不再通过理智的谈话来与别人进行沟通,而希望在情感的层面上接近人们。从那时起我开始感到,如果我是一个艺术家,我就能更好地与别人交流。而在我的创作中,我早年在文学方面的修养也起到了很大的作用。我进入多伦多的安大略艺术学院(Ontario College of Art)学习(现在叫安大略艺术与设计学院),我感到那里非常适合我,因为老师非常好,他并不迫使我们按照他的想法去做作品,而是让我们充分发挥自己的灵感,同学们也都非常勤奋。对我来说,这是一个非常好的学校。

1991年从奥托里奥艺术学院毕业后,我就很顺利地成为了一名玻璃艺术家。我觉得这是因为我的运气很好。第一个好运是我的一位老师的妻子有一间画廊,她邀请我在她的画廊里面展示自己的作品。当时我说,自己还是个学生,做不好作品,没有作品可以展出,但是她告诉我要有勇气:“你先说yes,然后你就会有自己的作品。”从此我就开始在加拿大的画廊里展示自己的玻璃艺术作品了。另外,国际玻璃艺术协会每年都举办一次会议,1989年的年会就是在加拿大的多伦多召开的。我的第二个好运就是,我作为艺术学院的学生发言人之一在这次会议上做了演讲,并展示了我的一些作品。在这次会议的观众中,有很多重要的艺术界人士,包括一些画廊的主办人等等,他们通过这次会议注意到了我,不久之后,就有人邀请我到纽约的一间著名画廊举办展览,这间画廊只代理10位艺术家的作品,而我是其中惟一的女性艺术家。人生中的很多机遇都是因为好运,比如在适当的时间、适当的地点遇到适当的人,当然,在这之前你一定也得为你的好运做好充分的准备。

在成为艺术家之后,我一开始并没有自己的窑,仍然是用学校里面的窑来烧制作品。我还是比较幸运的,因为没有几个人用那个窑,因此我的使用时间比较充裕。在1990年,我有了自己的工作室,可以独立工作了。这段进行艺术创作的时光对我来说是非常美好的,我的丈夫和孩子非常理解我,支持我。我一天24小时想的都是玻璃、玻璃、玻璃。在中年以后,我认为自己达到了生命中的平衡状态。我希望自己能更加平衡,除了玻璃艺术之外,更会去享受生活中的每一件事情。我希望这样,我也相信自己能做到。

记者:您如何看待自己的艺术风格?

付爱伦:我在最初进行创作的时候有些拘束,老是想着我是一个在中年返回学校学习的人,周围都是年轻人,因此我的作品中的一个主要思想反映的就是这种冲突。另一个主要思想是我内心之中非常深刻的情感。我虽然是加拿大人,但我在1941年出生于波兰。作为一名犹太人,我不想再说明我出生的时候发生在欧洲的事情了,但幸运的是,我和我的母亲活了下来。当我是个小孩子的时候,我的父母并不常提起那段时期的经历,因此它对我年少时期的影响不是很大。但当我成年的时候,有了自己的小孩,我开始更深刻、更严肃地反思这段历史。我将这种思考联系到了艺术创作中,我开始关注玻璃在窑炉里面由于温度和火焰的影响而发生的一切变化,就如同人的一生经历过的一切变化一样,这也让我想到当年我的同胞们是如何在纳粹集中营的火焰里消逝的。这种联系是自然而然地在我脑海中形成的。我读过有关玻璃艺术的书籍,其中令我印象最深刻的是这样的描述:玻璃虽然是由自然中的材料构成的,但它本身是非自然的,你不可能从泥土中直接发掘出玻璃来,因此从这种意义上说,它是纯粹的艺术作品。书中还谈到关于西方信仰中的“末日”观念,当末日的大火来临之时,整个世界和所有的人都将变成玻璃。我对这段话深有感触,因为我是很容易被语言感动的人。虽然我也很热爱自然,但是我觉得自己更容易被文学所打动,这也是因为我以前所学的是文学专业的缘故。

在20多年前,我上学的时候,我们用于创作的原料不是很好,一般都是把玻璃酒瓶熔化后使用,这些材料的纯度不高,不能创造出那种晶莹剔透的作品来。后来我找到了一间制作玻璃家具的工厂,用工厂里废弃的日用玻璃(大部分是窗玻璃)作为自己创作的材料。

六、七年前,我到美国一个非常著名的艺术学校皮尔查克(Pilchuck)学习,这个学校是由戴尔"切胡利(Dale Chihuly)创办的,位于西雅图附近的山顶上。这个学校的氛围非常好,其中的每个人都是艺术家。我加入了这里的一个课程班,由来自新西兰的玻璃艺术家安"洛宾逊(Ann Robinson)担任指导教师。她的主要代表作品是玻璃器具,都是用蜡来制模的。在这之前,我都用黏土制模。我想让自己的作品造型变得更加复杂些,以便更好地表达我的思想,因此向她学习如何用蜡来制模,如何使用不同材质的玻璃。

我最近的作品更加关注线条、光线在玻璃这种材质的影响下所呈现的艺术特征。单纯地从外形上看,作品是比较简洁的,但是正因为有了玻璃这种材质,作品内部呈现出了一些奇妙的色彩和肌理,让我十分着迷。在我从事艺术创作最初的十年里,我的作品基本上是非具象的。后来,我决定以人物的面部作为主要的表现题材。从最初黏土造型上看,这些作品都非常简练,人物面部的表情也很平静。但当最后将玻璃浆注入模具,放在窑内烧制,在火焰、温度、压力等一系列条件的作用下,玻璃这种材料自身呈现出了非常奇妙的变化,最后的作品虽然在外部造型上是一张平静的脸,但是其中玻璃的肌理和色彩在光线照射下呈现出非常丰富的效果。我希望通过这种表达方式来揭示出人的一种状态:虽然一个人从表面看上去非常平静,但是他的内心变化却是非常丰富的。这是一种有力的表现形式,对我来说,玻璃并非一种媒介,而是一种情感的载体。

记者:世界上有许多著名的艺术家,有没有哪位艺术家对您有深刻的影响?或者您对哪位玻璃艺术家的作品非常感兴趣?

付爱伦:在画家中,我比较喜欢米罗和马蒂斯,他们的作品具有非常生动的色彩和线条。我喜欢的玻璃艺术家有很多,比如瑞典的贝提"瓦里(Bertil Vallin),我在苏格兰曾与他会面,我发现我们在艺术观念上有许多相同或相似之处。他的作品带有浓郁的感情色彩,具有深刻的含义,非常美,不但具有感染力,更具有艺术价值。此外还有加拿大的艺术家苏珊"艾德金(Susan Edgerley),她的平面玻璃作品和灯工非常出色,她经常创作一些大型的玻璃艺术作品,在得到了政府奖之后,她可以负担起更加昂贵的材料,如水晶玻璃等,这使她的作品更加富有魅力。有时候,艺术家的创作是需要一定的经济支持的,因为玻璃是一种昂贵的材料。当然,我最喜欢的艺术家还是李宾斯基夫妇(Stanislav Libensky, Jaros Lova Brychtora),他们的作品是抽象的、现代的、富有情感色彩的,我常常被他们的作品所震撼。

记者:您在进行创作时最注重的是什么?

付爱伦:我不想刻意在作品的外表上施加色彩,而是希望在作品的玻璃材质之中创造出自然变化的色彩。经过多次的尝试和多次的失败之后,我终于发现了铜这种材料可以达到我的创作目的,于是我就把铜作为主要的施色剂。铜在窑内的高温、高压等条件下会出现一系列的色彩变化,在打开窑门之前,我并不知道它到底会呈现怎样的色彩,它常常带给我惊喜。这种方式很符合我创作的“自然观”,我崇尚自然,希望通过艺术创作来成为“自然的母亲”。

我创作的状态是非常单纯的。虽然我也对艺术历史和理论进行过一些探讨,但是我在做作品的过程中从来不考虑它们,因为如果在创作的时候想着理论,那我就什么都做不出来。我只是单纯地创作,当我完成一件作品,在审视它的时候,才会想到它的意义。这就是我的方式。

记者:除了玻璃艺术之外,您是否还尝试过其它艺术形式?

付爱伦:我在艺术学院学习的时候不太喜欢雕塑课。我第一天走进雕塑教室,就觉得非常苦恼,因为所有的人都被要求按部就班地临摹米开朗基罗那件著名的雕塑《大卫》的眼睛、鼻子、耳朵等等细节,我不喜欢这种形式,它让我觉得很不自由,但我也承认,自己因此而错过了许多东西。我很喜欢绘画课,我可以通过这种形式来表现自己所看到的一切。我创作过一些大型的绘画作品,大部分是黑白的,在举办个人作品展时,我把它们挂在展厅四周的墙壁上,可以帮助观众们更深入地理解我的艺术作品,和我想要表达的一些情感。

记者:您对中国艺术有何感受?

付爱伦:因为工作的原因,我的丈夫1964年就来过中国。我也来过中国很多次,但说实话,我认为自己并不十分了解中国的艺术传统。20世纪70年代来中国时,我开始对陕西省户县的农民画充满了兴趣,对我来说,它是一种非常新鲜的艺术形式,最近我到中国,还买了一些作为收藏。但我知道农民画并不是中国艺术的主流。我不是中国人,我并不了解中国山水画的独特内涵,但是我可以单纯地从美的角度去欣赏它,我认为山水画是非常高妙的艺术。在当代中国艺术中,我很喜欢方力钧的作品,第一次看到他的画是在澳大利亚的堪培拉,我认为他对人物内心情感的把握很成功。他的艺术形式是西方的、现代的,但所表达的内涵是非常中国的。

记者:中国的艺术教育给您留下什么印象?您对中国玻璃艺术创作的开展有何建议?

付爱伦:中国的学生其实跟加拿大的学生很像,一些学生不爱说话,比较沉默;而另一些对什么都感到好奇,非常活跃,而且两个国家的学生似乎都不怎么喜欢基础课。我想,对于基础课的教育,应该采用更加灵活的方式。中国是一个历史悠久的文明古国,但也许正因为历史的原因,才会让人在原地徘徊,裹足不前。让历史成为历史,我们为它骄傲,但不要让历史成为我们现在的负担。同时,玻璃艺术专业需要更多的资金投入,因为材料和设备都很昂贵,如果有更好的设备和材料,我想学生们的作品会比之前更加出色。玻璃工作室是一个新兴的事物,但它很国际化,希望在不久的将来,能够在国际玻璃艺术协会的年会中看到中国大陆艺术家的作品。 (整理:滕晓铂 张鹏程)

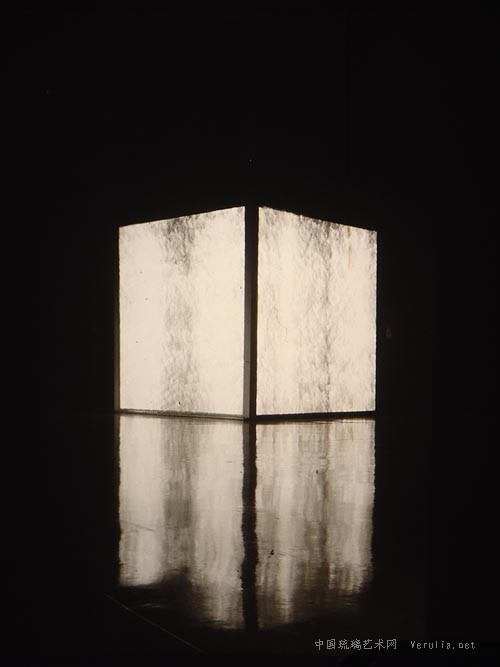

Irene Frolic的一些作品:

|